|

Александр Шаров "Волшебники приходят к людям"

|

|

| Lita | Дата: Четверг, 29.09.2011, 06:12 | Сообщение # 1 |

Друг

Группа: Администраторы

Сообщений: 9620

Награды: 179

Репутация: 195

Статус: Offline

| История сказок в повести Александра Шарова скачаной из Библиотеки.

Волшебники

ПРИХОДЯТ

к людям

КНИГА О CKAЗКЕ И

О СКАЗОЧНИКАХ

Глава первая

ТАЙНЫ СКАЗКИ

ПОЧЕМУ У СКАЗКИ СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ?

Теперь я снова, как в детстве, собираюсь поселиться в царстве сказки. Ведь я пишу книгу о сказочниках — эту самую.

Я жду знакомого гнома, но он все не приходит.

Наконец он появляется, ночью, когда погашен свет и луна заглядывает в окно. Вслед за ним мчится повозка — пустой лесной орех с книгами.

Гном, как и полагается быть гномам, очень маленький. Иногда кажется, что это просто пылинка в лунном луче.

От нетерпения даже не поздоровавшись, я спрашиваю:

— Сказочная страна существует?

— Конечно! — отвечает гном. — Тебе не следовало бы сомневаться в этом. Сказочная страна есть, и не одна, а десять сказочных стран или гораздо больше. В школе знаешь даже таблицу умножения, но в сто лет цифры забываются. Есть Гномланд, Эльфия, Страна Северных Троллей, Страна Ивана-царевича...

— Где же они?

— Не знаю, как понятно объяснить... — озабоченно отвечает гном.

Сын вечером занимался географией, и на столе остался глобус.

— Что это? — спрашивает гном.

— Земля.

— Ты уверен?

Гном ловко вспрыгивает на глобус.

— Где я? — тоненьким голосом спрашивает он.

— В Тихом океане.

— Почему же океан сухой? Я не знаю, что ответить.

В свете луны движется черная точка.

— Где я? — снова издалека доносится голос гнома.

— На вершине Кордильер.

— Твоя Земля не нравится мне. Они отвратительны — сухие океаны и плоские горы. Они такие скучные, что я уезжаю и притом навсегда.

По лунному лучу — вверх, вверх — мчится пылинка.

Не следует очень пугаться, потому что «навсегда» — любимое словечко гнома, и не так уж много оно означает. «Як тебе пришел навсегда», — сказал он давным-давно, когда появился первый раз. Мне тогда было четыре года. Сказал, а наутро исчез.

Но потом он все-таки вернулся.

После встреч с гномом всегда крепко засыпаешь, и кажется, что он приходил во сне.

... Наутро я отправился в Главную библиотеку.

— Будьте настолько добры, — сказал я другу, работающему там, — дайте все книги сказок и все книги о сказочниках.

— Все? — переспросил он, почему-то усмехаясь.

— Разумеется!

Он круто повернулся и убежал; через минуту он уже поднимался по стремянке к верхней полке.

А я, чтобы не терять времени, решил пройтись по залам библиотеки.

Было раннее утро, и читатели еще не появились.

Тут были залы для академиков, для профессоров — словом, для тех, кто знает всё или почти всё на свете, — и для обыкновенных людей. На столах дремали лампы — на одной ноге, как аисты, только не белые, а зеленые.

Вернувшись, я сел у длинного стола.

Двери книгохранилища открылись. Оттуда выходили библиотекари в синих халатах, неся на согнутых руках книги. Библиотекари были в войлочных туфлях и двигались почти бесшумно. Они направились ко мне.

Скоро книг стало так много, что я очутился как бы в ущелье. Подняв голову, я с трудом разглядел у потолка две горные вершины.

— Пожалуйста, не надо больше! — взмолился я.

Шуршанье туфель прекратилось. От теней книг сгущалась темнота. Я повернул выключатель. Лампа взмахнула зеленым крылом и засветилась. У стола стояли два старика в синих халатах.

— Ученый-Библиограф, — сказал мой друг, представляя своего товарища.

— О чем вы задумались? — участливо спросил Библиограф.

— Разве что мой праправнук дочитает все эти книги и к глубокой старости сможет приняться за работу.

— А если написать только о самых любимых сказках, и для начала о сказках нашей страны; их ведь знаешь с детства, — сказал Библиограф.

— Правильно, — подтвердил Библиотекарь. — Но прежде надо рассказать о тайнах сказки...

Я остался один.

Это было давно, но я хорошо помню красивое название книги, первой бросившейся в глаза, «Золотая ветвь» Д. Фрезера.

Тут были книги, где рассказывалось о сказочниках и о собирателях сказок, путешествовавших через пустыни, тайгу, океаны, чтобы вернуться домой с новыми записями.

Одному такому ученому на балу, где он случайно очутился, красавица принцесса сказала:

— Фи, какой на вас истрепанный воротничок!

— Это потому, что я все истратил в дороге и у меня не осталось ни гроша, — рассеянно ответил ученый. Помолчал, а потом радостно докончил: — Но вы подали прекрасную мысль, принцесса! Отнесу-ка я негодный воротничок на бумажную фабрику. Из тряпок получается отличная бумага. И напечатаю я на этой бумаге новую сказку, которую привез из Африки.

— И всё? — Принцесса презрительно скривила губки. ,

— Нет, не все. Какая-нибудь девочка спокойно уснет под мою сказку.

Про себя ученый подумал: «Девочка уж наверное не вырастет такой злюкой, как вы, ваше высочество».

Ученые, их называют фольклористами, объехали весь мир и узнали, что на земле есть народы, не умеющие сеять хлеб и плавить металл, но нет ни одного, где не умели бы рассказывать сказки.

В Африке, в пустыне Калахари, они встретили людей маленьких как подростки, быстрых, как стрела, способных через метровую толщу песка ощутить запах воды. Завоеватели назвали этот народ бушменами, то есть обитателями буша — пустынных кустарников; маленькие люди не строят хижин, а живут под открытым небом.

Бушмены — собиратели, они кормятся тем, что подарит скупая почва: корнями растений, личинками насекомых. Они не имеют другого достояния, кроме сказок и горшочков с красками из соков растений, которые всегда носят при себе. Предки нынешних бушменов покрыли скалы каменистой пустыни изображениями зверей и таинственных красавиц — бушменских фей, так что тысячу лет назад, задолго до открытия книгопечатания, когда даже принцы не получали в подарок книжек с картинками, бушмены жили как бы в такой книжке; бесконечная книга — ведь каждое поколение дополняло ее новыми страницами.

На одной из скал Калахари с неведомых времен красуется чудесное изображение — «девушка в белом». И есть у бушменов сказка о том, как появились на небе звезды. В давние времена жила очень красивая бушменка. Взяла она однажды золы из костра и забросила ее на небо. Зола рассыпалась там, и пролегла звездная дорога. С тех пор звездная дорога освещает ночью землю мягким светом, чтобы люди возвращались не в полной темноте и находили свое жилище. Но утром звезды блекнут и удаляются, потому что по небу движется солнце. Так солнце и звездная дорога ходят друг за другом.

Смотришь на «девушку в белом», и думается, что это именно она смело швырнула в небо золу от костра и создала звезды, чтобы люди возвращались домой не в полной темноте.

Может представиться, что бушмены — счастливые люди, но на самом деле судьба их невообразимо горька. Они гибли и гибнут от пуль завоевателей, от того, что их загоняют в глубину пустыни, где нет даже корней и личинок.

В племени зулу в Южной Африке рассказывают такую сказку.

В день, когда зверям раздавали хвосты, небо заволокли тучи и пошел сильный дождь. Но звери отправились за хвостами, -лишь заяц отказался идти и обращался ко всем, проходящим мимо:

— О родные мои! Принесите, пожалуйста, хвост и на мою долю. Идет дождь, и я не могу выйти из норы.

Вот что рассказывают о зайце. И если люди не хотят работать в дождь, им напоминают эту историю.

Записав сказку, ученый-фольклорист спросил рассказчика:

— Откуда вы узнали эту историю?

— От бабушки.

— А она откуда взяла ее?

— От своей бабушки.

— Ну, а самая древняя бабушка?

— Ей, должно быть, рассказал сам заяц, — улыбнулся рассказчик.

Сам заяц... И почему дикая кошка так дика, могла рассказать только дикая кошка — кто еще?!

А о том, как у верблюда появился горб, давным-давно, когда люди понимали зверей, а звери — людей, рассказал верблюд?!

... Шуршат туфли библиотечных работников и страницы книг.

Сейчас залы полны, и шелест доносится отовсюду, как шорох листьев в лесу. Это тысячи читателей по страницам, как по ступенькам лестниц, поднимаются к летящим птицам, к летящим облакам, к иным населенным мирам, к мчащимся сквозь бесконечность звездам или опускаются в раскаленные недра земли, проникают внутрь атома. Каждый идет своей дорогой — на край земли, в глубь человеческих сердец, в древние века, — как я иду, ищу дорогу к сказкам.

Жил в прошлом веке в Северной Америке великий поэт Генри Уодсуорт — Лонгфелло, то есть Длинный парень, так прозвали его друзья, а потом под этим именем узнал весь мир. Годами бродил Длинный парень по стране оджибуэев, доокотов и ирокезов. Он верил, что, записав и рассказав всем белым легенды индейцев, он заставит завоевателей прекратить зверское уничтожение краснокожих.

— Добро и красота незримо разлиты в мире, — говорил Генри Лонгфелло.

Он и собирал по каплям добро и-красоту в индейских преданиях об учителе, посланном небом людям, чтобы расчистить реки и леса, помирить воюющие племена, научить их мирным искусствам.

Был когда-то у ирокезов мудрый вождь Гайавата. Его имя перешло в легенды. Из этих сказаний родилась «Песнь о Гайавате», известная теперь всем. Помните, как начинается, поэма?

Если спросите — откуда

Эти сказки и легенды

С их лесным благоуханьем,

Влажной свежестью долины...

Я скажу вам, я отвечу:

«От лесов, равнин пустынных,

От озер Страны Полночной...

С гор и тундр, с болотных топей,

Где среди осоки бродит

Цапля сизая, Шух-шух-га...»

Так вот откуда сказки и легенды. От сизой цапли Шух-шух-ги, голубя Омими, от северных озер и тундр, от лесов и прерий. Это говорит сказочник. А ученый? Ученый ответит по-другому:

— Первобытному человеку представляется, что всё окружающее его — деревья, травы, птицы, звери — думает и чувствует, как он сам!

Только ли первобытному человеку? У кого из нас не бывает счастливых мгновений, когда чудится — еще немного, стоит прислушаться, вглядеться, и ты поймешь, что трубят лебеди и о чем шепчутся деревья.

Прочитав одну из книг Аксакова, Тургенев сказал:

— Мне, право, показалось, что лучше тетерева жить невозможно. .. Если б тетерев мог рассказать о себе, он бы, я в этом уверен, ни слова не прибавил к тому, что о нем поведал автор.

Когда человек с любовью наблюдает окружающий мир, он отдает ему частицу души. Так возникают сказки, где звери, деревья, травы и цветы думают, разговаривают, чувствуют.

— Ну, а Баба-Яга, Кощей Бессмертный? Кто, когда и где мог увидеть их?

Что ответить на это?

Никто не бывал в избушке на курьих ножках просто потому, что такой избушки на свете не существует и не существовало, и не может существовать, как не существуют и не могут существовать Яга, Кощей Бессмертный да и Мальчик с пальчик.

Незаметно подошел Ученый-Библиограф.

— Простите, но, кажется, вы поторопились, — тихо проговорил он. — Трудно разгадывать чужие мысли, но я взглянул на вас, и показалось, что вам скучно. Так скучно бывает, если поспешишь с ответом, я знаю по опыту. Когда представится, что все известно и не о чем думать.

Может быть, я действительно поторопился?

Я раскрываю книгу и перечитываю рассказ об ученом, прожившем много лет в селении одного охотничьего племени.

Когда в племени стали относиться к ученому совсем как к своему, он узнал о существовании обряда посвящения. Обряд вначале показался странным, а потом и странным и страшным.

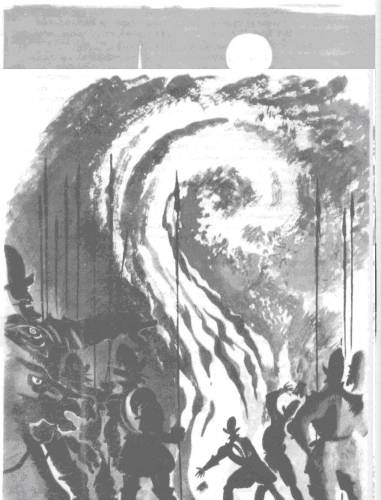

Мальчику исполнялось двенадцать лет, и тогда, в глухую ночь, из дремучего леса, окружающего селение, крадучись выходили чудовища — со звериными головами, в звериных шкурах, — похищали мальчика и исчезали в лесу.

Защищала ли сына мать?

Обычаи племени под страхом смерти запрещали ей удерживать ребенка около себя или идти по его следам.

И отец не вступался за сына. Иногда он даже сам отводил ребенка в лес, отдавая его в руки людей в звериных масках: так повелевал обряд.

«Люди-звери» тащили не помнящего себя от ужаса мальчика. У него кружилась голова от усталости, страха, ночной тьмы. Временами он терял сознание, но его, полубесчувственного, тащили и тащили сквозь колючие кустарники, в кровь разрывающие кожу. И вот перед ним возникало строение с входом, похожим на крокодилью пасть.

Мальчик с трудом открывал глаза, и казалось ему, что сами джунгли под рыканье львов кружатся в дьявольской пляске и вслед за ними поворачивается колдовская лесная хижина.

Между рядами крокодильих зубов мальчика протаскивали внутрь хижины, где ребенка встречал жрец в маске, изображающей смерть. Маска, возможно, делала его похожим на Кощея, каким мы представляем себе его сейчас.

«Далеко, далеко...» — говорится в сказке. Да и мальчику казалось, что он очутился за тридевять земель от дома.

Хотелось пить, но ему давали не воду, а отвар из ядовитых растений, вызывающих бред. Он снова и снова терял сознание и, пробуждаясь, с каждым разом все меньше помнил свое детство, близких, даже мать.

На полу пылал костер, и безжалостные руки толкали посвящаемого в пламя, пока обожженная кожа не покрывалась пузырями. Так начинался обряд посвящения, длившийся много дней. Жестокий обряд, знаменующий конец одной жизни — детской — и начало не знающей жалости взрослой жизни охотника и воина.

Где же это происходило? В Австралии, Африке, Океании?

И там, и там, и там! — отвечают этнографы, побывавшие в самых отдаленных уголках земли, где до наших дней, огражденные джунглями, или океаном, или льдами от остального мира, обитают первобытные охотничьи племена.

Конечно, совсем не у всех первобытных людей обряд посвящения был таким жестоким; не у всех, но у многих племен.

Часто мальчика уводили из селения скрытно. Но порой это совершалось при свете дня, и родные провожали его, как на смерть.

Вероятно, с самого рождения сына мать думала о том, что неотвратимо придет страшный день, когда ее навсегда разлучат с ним.

Табу, грозящее гибелью нарушителю тайны, скрывало обряд. И все-таки отрывочные рассказы доходили до поселка; слух матери должен был жадно ловить их. Может быть, так, из поколения в поколение, считают некоторые ученые, рождались волшебные сказки о Кощее и Бабе-Яге, родной сестре смерти.

В бессонные ночи рассказы оживали. Человеческое воображение не может жить без надежды, и в то, что мать узнавала, сами собой вплетались волшебные образы: «Мой мальчик уйдет далеко, его уведут. Сама смерть встретит его в лесной хижине и разожжет дрова в очаге, чтобы сварить моего ребенка, но он перехитрит смерть. Добрая волшебница заранее сунет ему горсть камушков в карман; незаметно бросая их, он отыщет дорогу домой».

Обряд посвящения должен был выжечь все доброе. Воображение матери могло и, как кажется мне, должно было чудесно преображать картины обряда.

... Сказка существовала, возникала, помнилась всегда, даже в самые трудные времена. И всегда будет существовать. Великий немецкий поэт Фридрих Шиллер писал, что только человек умеет играть и только тогда он вполне человек, когда играет. Эта мысль очень нравилась замечательному советскому педагогу Василию Александровичу Сухомлинскому. Перефразируя ее, он как-то сказал, что есть нечто сестрински близкое между сказкой и игрой, что только человек умеет создавать сказки; и, может быть, он больше всего человек, именно когда сказку слушает, сочиняет или вспоминает.

Для Сухомлинского такая оценка сказки не была случайной. Она в основе его педагогических убеждений. Когда, тяжело раненный, он вернулся с войны в родное село, к нему, учителю, пришли ребята, перед глазами которых в годы фашистской оккупации раскрылись такие картины горя, жестокости, предательства, что многие из них забыли — а маленькие не успели усвоить — истинное значение основных слов и нравственных понятий: правда, любовь, вера, справедливость, надежда; понятий и слов, без глубокого и твердого — на всю жизнь — постижения которых человек не будет и не останется человеком.

День за днем, с утра и до вечера он проводил с этими душевно искалеченными шестилетними и семилетними детьми, уводил их в поле, к реке, в лес, в открытую им вместе с детьми таинственную пещеру и вначале просто (но это совсем не просто!) учил ребят смотреть на мир, даже не умом, а сердцем воспринимать гармонию и красоту природы. Красота, говорил Достоевский, спасет мир, она вернейший союзник добра и правды, как ложь неразделима с уродством жестокости и ненависти, порождает их; в этом был убежден и Сухомлинский.

Он учил детей смотреть на пробуждающийся мир и рассказывал им сказки, где, как всегда в сказке, справедливость побеждала; а в это время на их глазах утренний свет побеждал ночь.

Слова в его сказках словно сами поверяли детям свой вечный, не искаженный временными обстоятельствами смысл, одаряли их частицей народной мудрости. И постепенно, один за другим, дети сами начали рассказывать сказки, где добро и красота тоже побеждали. Им казалось, что они не выдумывают сказки, а вспоминают; казалось, будто они просыпаются от долгого и тяжелого сна. В этих сказках, с явлением их, дети действительно оживали, становились такими, каким должен быть ребенок.

Тот, кому доведется прочитать записанные Сухомлинским сказки шестилетних и семилетних детей, увидит, сколько мудрости, понимания и добра можно пробудить даже в раненой детской душе.

Да, сказки создавались и создаются не в какую-нибудь одну историческую эпоху, а всегда. Пушкин называл их «первоначальными играми человеческого духа».

Но вернемся к первобытному охотничьему племени, о котором велся рассказ. Жестокий обряд посвящения возник потому, что племя, защищаясь от хищных зверей и враждебных племен, добывая себе пищу в суровом первобытном лесу, должно было иметь охотников и воинов, не знающих страха. Жрецам представлялось, что нежность и любовь в сердце человека соперничают с бесстрашием воина; значит, надо как можно раньше уничтожить у человека эти чувства. Жрецы и вожди первобытных охотничьих племен не знали того, чему нас, их отдаленных потомков, научила трудная и кровавая история человечества: только люди с живой душой, идущие на бой во имя добра и справедливости, способны на истинный подвиг. Самопожертвование любви и самопожертвование на поле сражения рождаются из одного источника, питают друг друга.

Фашисты хотели воспитать поколения не знающих сострадания и жалости, презирающих человека бездушных зверей. Но в конце концов, после долгих лет борьбы, гибели миллионов людей, звериные фашистские армии ведь были побеждены.

... Матери первыми, еще в далекие первобытные времена, должны были понять непобедимую силу любви и поверить в нее. Спасая сказкой своих детей от отчаяния и безверия, они сберегли честь и душу племени, душу человечества.

Шли века. Охотники научились обрабатывать землю, выращивать полезные растения, а земледельцу необходима не жестокость, а любовь к природе.

Вспомним первые песни «Гайаваты». Мэджекивис отправляется

в царство Северного Ветра на смертный поединок с великим медведем Мише-Моквой, перед которым трепещут все народы. Победив Мише-Мокву, он восклицает:

«Трус! Давно уже друг с другом Племена враждуют наши, Но теперь ты убедился, Кто бесстрашней и сильнее.. . Если б ты меня осилил, Я б не крикнул умирая, Ты же хнычешь предо мною И свое позоришь племя, Как трусливая старуха...»

Мэджекивис не знает жалости и к поверженному, молящему о пощаде.

С давних пор люди убедились, что жестокость, овладев вначале лишь одним уголком сознания, постепенно подчиняет себе всего человека. Мэджекивис так же безжалостен к близким, как и к врагам. Вот он возвращается домой, покоряет прекрасную Венону, а потом коварно бросает ее.

«Недолго после билось сердце нежное Веноны: умерла она в печали» — рассказывает легенда.

Мэджекивис — герой охотников и воинов, тех, кого образ жизни, обряды и обычаи племени заставляли иногда забыть родной дом и родную семью.

Гайавата — сын Веноны и Мэджекивиса — совсем иной. Ни силой, ни храбростью он не уступает отцу и, встретившись с ним, чтобы отомстить за смерть Веноны, в честном бою побеждает Мэджеки-вийа. Это низкая ложь, будто храбрость и жестокость — братья, напоминает легенда. Гайавата стремится к справедливости, а не к убийству.

Мудрая его бабка Накомис воспитала в нем любовь ко всему живому на земле. Когда появлялась радуга, Накомис рассказывала внуку сказку о том, что это цветы, увянув на земле, снова расцветают на небе. Она научила его понимать говор птиц. Научила вечерней песне, которую любит сверчок Ва-ва-тэйзи:

Крошка, огненная мушка,

Крошка, белый огонечек!

Потанцуй еще немножко,

Посвети мне, попрыгунья,

Белой искоркой своею.

Гайавата вырос и возмужал. Он молит небо

Не о ловкости в охоте,

Не о славе и победах,

Но о счастии, о благе

Всех племен и всех народов.

Мольба Гайаваты услышана, и к вигваму его подходит стройный юноша Мондамин. Три дня борется Мондамин, посланец небес, с Гайаватой и, испытав его в благородном единоборстве, говорит:

«Завтра ты меня поборешь;

Приготовь тогда мне ложе

Так, чтоб мог весенний дождик

Освежать меня, а солнце —

Согревать до самой ночи.

Мой наряд зелено-желтый,

Головной убор из перьев

Оборви с меня ты смело,

Схорони меня и землю

Разровняй и сделай мягкой».

Мондамин в его зелено-желтом уборе — это маис, это хлеб, мирная жизнь без убийств. Это новая эпоха в жизни человечества, с ее наступлением должны постепенно забыться такие обычаи, как обряд посвящения.

Сказка существовала и когда обряд посвящения был одним из законов жизни, а жалость, нежность, материнская любовь казались, вероятно, многим достойными осмеяния или даже презрения. В те жестокие времена она существовала скрытно именно для того, чтобы сохранить самые прекрасные человеческие чувства. Существовала как тайна между матерью и ее детьми. Чтобы у каждого человека, и прежде всего у ребенка, всегда оставалась надежда.

Ее сочиняли и рассказывали, повинуясь тому же вечному и непреоборимому порыву, с каким сказочная бушменская девушка забросила на небо золу от костра, чтобы возникли звезды, освещающие дорогу ночью.

Вот почему у сказки чаще всего счастливый конец.

Всегда рядом.

|

| |

| |

| Lita | Дата: Четверг, 29.09.2011, 06:19 | Сообщение # 2 |

Друг

Группа: Администраторы

Сообщений: 9620

Награды: 179

Репутация: 195

Статус: Offline

| Глава вторая

СЕРГЕИ ТИМОФЕЕВИЧ АКСАКОВ

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

В который раз я перечитываю чудесную старую сказку «Аленький цветочек», и каждый раз чувство, будто не только читаешь, но и слышишь ее. Это потому, вероятно, что слова в сказке особенные — задумчивые и протяжные, как в песне.

Помните? Собрался купец за море в тридевятое царство, в тридесятое государство и говорит дочерям:

— Коли вы будете жить честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы, какие сами захотите.

Старшая дочь попросила золотой венец из каменьев самоцветных, чтобы было от них светло в темную ночь, как среди дня белого.

— Привези мне тувалет из хрусталю восточного, цельного, беспорочного, чтоб, глядясь в него, я не старилась и красота моя девичья прибавлялася, — попросила средняя дочь.

А когда настал черед младшей дочери, она поклонилась отцу в ноги и попросила привезти ей аленький цветочек, которого не было бы краше на белом свете.

— Ну, задала ты мне работу потяжеле сестриных, — сказал отец меньшой дочери. — Аленький цветочек не хитро найти, да как же узнать, что краше его нет на белом свете? ..

Так начинается долгая эта сказка. Много раз мальчиком Сергей Аксаков слушал ее, гостя в имении деда.

Шел снег, будто небеса рассыпались снежным пухом и наполнили воздух движением и поразительной тишиной. Начинались длинные зимние сумерки. Ключница Пелагея пряла и под жужжанье веретена вела рассказ.

Сама жизнь этой удивительной женщины походила на сказку, только очень нерадостную. Девушкой она вместе с отцом убежала из крепостной неволи от помещика, известного своей жестокостью, — из Оренбургских степей «за тридевять земель» — в Астрахань.

В низовья Волги стекались беглые крепостные и вольные казаки со всех концов России, приезжали купцы из Персии и Турции. Множество сказок жило в пестром скоплении выходцев из разных стран и разных губерний и переходило из уст в уста.

Однажды Пелагея проведала стороной, что хозяина ее уже нет на свете, а она по наследству перешла во владение Аксакова — помещика,

как говорили, «строгого, но справедливого», и вернулась на родину: «Будь что будет».

Старик Аксаков «помиловал» Пелагею, а увидев ее «досужество», способность ко всякому мастерству, определил в барский дом ключницей.

В те далекие времена у царей, знатных вельмож, а нередко и у обычных помещиков были свои «бахари» — рассказчики сказок, — они заменяли книги. Старик Аксаков не спал по ночам, болел; Пела-гея стала в его доме не только ключницей, но и бахаркой, ночи напролет неутомимо рассказывающей сказки: русская Шехеразада.

Наматывается на веретено, тянется, тянется нить, и сквозь надвигающуюся ночь, как сквозь полную горя жизнь рассказчицы, светящейся нитью прядется сказка. О том, как купец нашел в зачарованном саду среди дремучего леса аленький цветочек, сорвал его, но, откуда ни возьмись, появилось чудище — страшное, мохнатое, — и должен купец погибнуть, если одна из дочерей не пойдет жить к чудищу.

Старшая дочь красуется в самоцветном венце — она не пожертвует собой. И средняя дочь глядит не наглядится на себя в хрустальное зеркало — что ей до отца. Одна лишь младшая, любимая дочь, добрая и красивая, сразу решается.

Меньшая дочь очутилась во дворце, среди зачарованного сада, но все не видит хозяина — мохнатое чудище, — только чувствует нежность его, заботу и любовь. Ласка пробуждает сердце девушки, и она неотступно просит чудище показаться ей, а увидев его, находит силы сквозь страшный облик разглядеть и навеки полюбить добрую душу.

Да минует тебя чаша сия — смотреть на мир равнодушными глазами, отвечающими только на внешнюю красоту, — повторяет и повторяет сказка.

И вот уже чудесный перстень переносит девушку домой, чтобы она могла попрощаться с отцом и сестрами.

— Коли ты ровно через три дня и три ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете, и умру я тою же минутою, по той причине, что люблю тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не могу, — сказало на прощание чудище.

Сестры позавидовали девушке и перевели стрелки часов так, чтобы они опаздывали на полчаса. Возвратилась она, а чудище лежит бездыханное, прижав к груди аленький цветочек.

Помутились очи у девушки, подкосились ноги, пала она на колени, обняла безобразную голову и взмолилась:

— Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя, как жениха желанного!..

Только прозвучали эти слова, затряслась земля от грома великого, и девушка упала без памяти. А очнувшись, увидела себя на золотом престоле. Рядом с ней принц молодой, красавец писаный...

Злая волшебница украла принца совсем маленьким и наложила заклятье:

— Жить ему в таковом виде, безобразном и противном, пока не найдется девушка, которая полюбит его в образе страшилища и пожелает быть его женой. Только тогда покончится колдовство.

Вот и покончилось оно.

Никто и ничто не победит злую колдунью, кроме любви, если она истинная и самоотверженная.

Сказка. Чего не выдумают сказочники... Но сказка не просто выдумка. Иначе почему еще с давних веков и в разных странах рождались сказки, такие близкие по замыслу и сюжету к «Аленькому цветочку»?

Сергей Аксаков уедет в Казань, поступит в гимназию, развернет вечером книгу «Детское училище», прочитает там сказку «Красавица и зверь», и сразу вспомнится «Аленький цветочек».

Уже после смерти Аксакова Александр Николаевич Афанасьев опубликует замечательное собрание русских народных сказок, и там окажутся две сказки о Финисте — ясном соколе: одна записана в Вологодской губернии, за тысячи верст от Оренбургских степей, вторая — на другом конце страны. И в этих сказках нельзя не признать «Аленький цветочек». Ничего по сути не меняется от того, что дочь купецкая просит привезти ей в подарок не цветок, а перышко Фи-ниста — ясна сокола. Мечтает она тоже о том, что не продается, что для корыстолюбца лишено ценности.

Перышко Финиста — ясна сокола превращается в красавца жениха. Сестры дознались, что милый друг их младшей сестрицы, обернувшись соколом, улетает гулять в чистое поле, и понатыкали острых ножей и иголок на окне. Ночью сокол прилетел, бился, бился — не смог попасть в горницу, только крылья поранил.

— Прощай, красна девица! — сказал он, улетая. — Если вздумаешь искать меня, то ищи за тридевять земель, в тридесятом царстве. Прежде три пары башмаков железных истопчешь, три посоха чугунных изломаешь, три просвиры каменных изгложешь, чем найдешь меня, добра молодца!

И девушка идет за любимым, пусть хоть в железных башмаках, с чугунным посохом.

Об одном сказки — о чудесной силе девичьей любви. И так схожи герои, отношения их друг к другу; но, если подумать, совсем они разные. Могло ли чудищу из «Аленького цветочка» хоть на секунду прийти в голову жестоко испытывать свою красну девицу? Он бы на руках ее носил, как бы милая ножек не замочила в росе. Он — само добро, ласка, доверчивость.

... Следуя за сказкой, мы, будто владея тем волшебным перстнем, переносимся из Астрахани в Оренбургскую губернию, оттуда на север в Вологодчину и, странствуя уже не в пространстве, а во времени, — во второй век нашей эры, когда жил знаменитый писатель Луций Апулей.

Где, от кого услышал он сказку «Амур и Психея»? В Африке, в одной из тамошних римских колоний, где он родился, или в Риме, столице тогдашнего мира?

Давным-давно, далеко-далеко... Читаешь Апулея, и сквозь вереницу веков в повествовании, где действуют не простые, обычные люди, как чаще всего бывает в русских сказках, а языческие боги и богини, все явственнее слышится тот же «Аленький цветочек».

В некотором царстве жили царь и царица. Младшая из трех их дочерей была так прекрасна, что люди цепенели от изумления и воздавали ей божеские почести, точно самой богине Венере, — торжественной латынью повествует Апулей; мало кто из писателей древности умел, как он, становиться то величественным, то нежным, то насмешливым и язвительным.

Эта девушка была так хороша, что богиня красоты Венера позавидовала ее славе. Разгневанная, она позвала своего сына Амура, юного бога любви, и повелела ему отдать Психею в жены человеку столь незаметному, чтобы во всем мире не было равного по ничтожеству.

Но Амур не выполнил приказа матери. Он похитил Психею и поселил во дворце, где к ее услугам было все, что только можно пожелать.

Лишь одному священному запрету должна была подчиняться Психея: она не видела тех, кто прислуживал ей, не знала и своего властелина — он прилетал после заката и исчезал задолго до рассвета; она только слышала голоса невидимок.

Словно из наших дремучих лесов переносится дворец с его «невидимыми голосами» на теплый берег италийского моря и на небо к наивным языческим богам. И так же, как в нашей сказке, завистливые старшие сестры пытаются разрушить счастье младшей.

— Твой властелин — отвратительный змей, — нашептывают сестры любопытной и слишком доверчивой Психее, пока она не решается тайно зажечь ночью светильник.

Не уродливого змея, а самого прекрасного Амура видит Психея и

горько раскаивается в том, что осмелилась нарушить запрет; но поздно — Амур покидает ее.

Неистовый гнев Венеры обрушивается на несчастную.

— Служанка, — презрительно говорит Психее Венера, высыпав на пол гору зерен пшеницы, ячменя, проса, мака, гороха и чечевицы, — ты так безобразна, что только рабской угодливостью можешь заслужить пищу и кров. Вот я и хочу испытать, годна ли ты хоть к чему-нибудь. Разбери до заката солнца по зернышку эту кучу семян.

... Тот, кто любит сказки, непременно заметил, что среди сказочных тайн есть и такая: к героям сказки — мальчикам с пальчик, когда им грозит гибель в избушке Бабы-Яги, к влюбленным, когда их пытаются разлучить злые силы, — в самый трудный момент на помощь приходят не только феи и волшебники, но и деревья, травы, цветы, птицы, звери.

Деревья, птицы и звери воюют на стороне добра, и в этом нет ничего удивительного: ведь и добрые люди всегда защищают живое.

Маленький храбрый муравей кликнул своих братьев:

— Пожалейте, проворные питомцы всеобщей матери-земли, милую девушку — она в опасности, бегите скорее на помощь!

Волна за волной спешат муравьи и, схватив каждый по зернышку, раскладывают их — горошину к горошине, маковинку к маковинке.

И муравей может быть сильнее Венеры, если богами овладевает низкое чувство мести, а он отстаивает справедливость, — из тьмы веков с еле заметной усмешкой напоминает богам и тем людям, которые возомнили себя богами, мудрый римлянин Луций Апулей.

Венера придумывает для Психеи новую труднейшую задачу:

— Видишь на той неприступной скале расселину, откуда вырываются темные волны родника? Из этого родника ты должна зачерпнуть кружку холодной воды и принести ее мне.

Никому из смертных не дано было напиться воды из гибельного источника. Даже богам, самому Юпитеру, страшен родник, питающий реку мертвых — Стикс. Но гордый орел явился на помощь Психее. Схватив из ее рук кружку, он летит к цели, избегая зубов грозных драконов, стерегущих источник.

Через все испытания проходит Психея и становится счастливой женой Амура. Юпитер, могущественнейший из богов, приказывает быстрокрылому Меркурию привести Психею в небесные чертоги. И когда красавица предстает перед Юпитером, он протягивает ей кубок волшебной амброзии:

— Выпей это, Психея, и будь бессмертна, и да не уклоняется Амур от твоих объятий, и да будет вечен ваш союз.

И героиня «Аленького цветочка» так же преодолевает все препятствия силой великой своей любви.

Так же — и по-другому. Она кажется старшей подругой юной и легкомысленной римлянки, хоть и родилась на века позже. В ней мудрость много пережившего человека. Недаром эта сказка была рассказана крепостной ключницей Пелагеей после стольких испытаний, перенесенных ею, и написана Аксаковым в старости, перед самым концом жизни.

... Честной купец дал свое благословенье дочери меньшой, любимой и молодому принцу-королевичу. И поздравили жениха с невестою сестры старшие, завистные, и все слуги верные, бояре великие, и кавалеры ратные и, нимало не медля, принялись веселым пирком да за свадебку, и стали жить да поживать, добра наживать.

Всё так же — и всё по-другому. Тут нет римского великолепия, нет богов и волшебного кубка амброзии. Но и тут бессмертие становится уделом красной девицы. Она получает его силой творческой памяти народа и талантов сказителя и писателя; ведь вот сколько лет прошло с 1858 года, когда сказка впервые была напечатана, сколько поколений сменилось, а «Аленький цветочек» так же волнует душу.

Сказки, сходные по сюжету и по мысли, появляются иногда независимо друг от друга, в разных странах, потому что во всем мире есть девушки, любящие так же беззаветно, как героини сказок.

И сказки не забываются, а живут столетия, даже тысячелетия, ни на день не старея, потому что не исчезает, и не стареет, и никогда не исчезнет один из самых прекрасных человеческих талантов — способность самоотверженно любить.

Всегда рядом.

|

| |

| |

| Lita | Дата: Четверг, 29.09.2011, 06:20 | Сообщение # 3 |

Друг

Группа: Администраторы

Сообщений: 9620

Награды: 179

Репутация: 195

Статус: Offline

| ПЕРВЫЕ ГОДЫ

В день шестилетия своей младшей любимой внучки Оли Сергей Тимофеевич Аксаков в поздравительных стихах обещал написать для нее к следующему дню рождения маленькую книжку: «Про весну младую, про цветы полей, про малюток птичек, про гнездо яичек, бабочек красивых...»

Так была задумана одна из самых замечательных книг о детстве — «Детские годы Багрова-внука». Книга получилась очень большая, и работа над ней заняла не один год, а целых четыре.

Только начало жизни описано в «Детских годах». Восьми лет Сергей Аксаков уехал в Казань, поступил в гимназию, и с той поры числил уже не детство свое, а отрочество.

Вспомните, как второклассника принимают в октябрята. Его просят рассказать о себе. Мальчик говорит, кем работают отец и мать, сообщает, когда он родился, и смущенно замолкает: «Вот и все». Учительница и ребята улыбаются, понимая, что больше рассказывать не о чем. Какие «события» в жизни восьмилетнего человека?! Но перечитайте «Детские годы». Когда читаешь эту книгу, и собственное твое детство непременно всплывает из прежде тебе самому неведомых тайников памяти — всплывает, оживает... Перечитайте эту мудрую повесть, подумайте, и вы поймете, что одно событие, и, может быть, важнейшее во всей жизни, — за плечами восьмилетнего ребенка: он стал человеком. Что может быть значительнее? Как становятся человеком? Об этом и рассказывает книга Аксакова.

Взгляните на пойменный луг в апреле, когда схлынуло половодье. Черная безжизненная земля — больше ничего. Но мы знаем, что в земле посеялись семена множества трав, полевых цветов и даже деревьев. Настанет срок, пригреет майское солнце, и, как сказал поэт Багрицкий, «пойдет в наступленье свирепая зелень»; свирепая не потому, что злая, а потому, что стремящаяся к свету вопреки всем препонам.

Так и жизнь восьмилетнего человека взгляду постороннего наблюдателя, да и самому внутреннему взгляду ребенка может показаться однообразным полем; а на деле она переполнена: уже все главное посеяно. Год за годом это главное будет просыпаться, всходить, обнаруживать себя.

Жизнь Сергея Аксакова началась тяжелой болезнью, которая продолжалась так долго, что знакомые говорили матери Сергея:

— Перестань мучить дитя; ведь уж и доктора и священник сказали, что он не жилец. Покорись воле божией...

Может быть, именно тяжелая болезнь сделала так, что первым и самым сильным чувством, зародившимся в Сережиной душе, была доходившая до болезненной остроты жалость ко всему страдающему и слабому.

Вспоминая об этом в старости, Аксаков писал, что чувство жалости прежде всего обратилось на маленькую сестрицу: «Я не мог видеть и слышать ее слез или крика и сейчас начинал сам плакать».

Мать не покорялась злой воле природы. Просыпаясь среди ночи или приходя в сознание после обморока, Сергей видел тревожные и нежные глаза матери. Все живое на земле создано солнечным теплом; мальчик не мог бы выразить этого словами, но чувством он понимал, что все живое в нем даровано и сохранено материнской самоотверженностью.

Так рано, прежде и могущественнее всего иного, вместе с жалостью в его сердце поселилась любовь.

Когда Сергей чувствовал себя хорошо, его вместе с младшей сестренкой сажали в коляску и возили по саду, примыкающему к дому Аксаковых. Сад небогатый, но там были цветники с ноготками, шафранами и астрами, кусты смородины, крыжовника и барбариса, редкие яблоньки; в положенный срок набухали и лопались почки, и в положенный срок летели несомые осенним ветром желтые и красные листья, а над ними торопились неизвестно куда птичьи стаи и облака.

Взрослые подсчитали, что Сергей изъездил по этому саду больше пятисот верст.

«Величие красот божьего мира незаметно ложилось на детскую душу», — писал он, благодарно вспоминая эти путешествия через много десятков лет.

Как-то, сидя на окошке, Сергей услышал в саду жалобный визг и стал просить мать, чтобы послали посмотреть, кто это плачет.

— Верно, кому-нибудь больно.

Дворовая девушка побежала в сад и вернулась, неся в пригоршнях крошечного, еще слепого щеночка. В мире мальчика поселилась неказистая дворняжка Сурка — существо, так же зависящее от его заботы, как он сам зависел от взрослых. Сестренке Сергей мог только сострадать — жалеть ее, плакать вместе с ней, когда она плачет, — Сурку он учил, кормил, оберегал. Это один из важнейших моментов в жизни — когда любимый сам становится любящим, тот, кого ласкают, сознает самого себя дарителем тепла. Вместе с этим ответственность и чуткость входят в сознание человека.

Вечерами няня рассказывала Сереже сказки. Сказки были страшные, и он плакал. Мать прогнала няню, но она ночами прокрадывалась к детям, которых очень любила, ласкала их и вся в слезах снова шептала свои сказки.

Почему это — человек любит, а рассказывает страшное?

Потом, уже под старость, в жизнь Аксакова войдет Гоголь, станет для него одним из самых почитаемых людей на земле; был ли писатель, больше Гоголя любивший Россию, и был ли писатель, сказавший своей стране что-либо горше, чем «Мертвые души» и «Ревизор»?! Он говорил о страшном потому, что видел его, и на все сущее душа его не могла не отозваться — иначе она была бы подслеповатой, немощной.

... Когда Сережа, капризничал, его выносили из дому и сажали в распряженную карету. Почему-то он сразу успокаивался. Карета стояла на месте, но если на секунду закрыть глаза и снова взглянуть, все представлялось иным. То блещущим бессчетными каплями росы, то сумрачным и задумчивым, оттого что солнце застлала туча. Иногда все менялось, потому что близко на ветку села птица: вертит головкой, смотрит, щебечет — говорит по-своему.

И вот уже жарким июльским утром в карету впрягают лошадей, и начинается настоящее путешествие. Не то — по саду, вокруг городского дома, — а такое, где за далью открывается новая даль, и каждый раз совсем другая; линия горизонта, тонувшая в степном разнотравье, сливается с грядой леса, а потом проваливается за темную крутизну, как за край земли.

Подъезжаешь ближе, и оказывается, что никакой это не «край земли», а полноводная река в крутых берегах.

Кормчий громко скажет: «Призывай бога на помощь!» — и лодка заскользит по вертящейся быстрине. Когда переезжали реку Белую, Сергей был так потрясен, что не мог выговорить ни слова.

— От страха язык проглотил, — смеялись отец и мать.

Но мальчик был подавлен не страхом, а новизной впервые открывающегося перед ним — величием красоты: слова придут позже. Он как бы захлебнулся этой красотой.

И сколько же лет должно будет миновать — вся жизнь! — пока то, что ворвалось в душу, осознается, ровно и радостно заполнит его существо.

Из Уфы, из своего городского дома, они ехали в имение деда.

Потом все детство будет пронизано дорогой, путешествиями. Поездками в дальние села к родным. Переправами через Белую и Волгу. Путешествиями в весну, осень, лето и зиму, путешествиями в ближний лес, где чудес не меньше, чем в тысячекилометровом пути, и на реку, на болото, в поле.

Лес, когда мальчик впервые войдет в него, оглушит шумом деревьев, разноголосым птичьим пением, таинственными шорохами. Не сразу, но в конце концов он научится разбирать в слитной, летучей, со всех сторон несущейся музыке даже едва слышный звук и словами воскресит этот звуковой поток, да так, что вот уже больше ста лет он льется со страниц книг Аксакова.

Прислушайтесь, говорит писатель: токуют тетерева, пищат рябчики, воркуют, каждая по-своему, все породы диких голубей, взвизгивают и чокают дрозды, зазывно-мелодически перекликаются иволги, стонут рябые кукушки, постукивают, долбя деревья, разноперые дятлы, трубят желны, трещат сойки, свиристели, лесные жаворонки, дубоноски.

Какая же сила в слове, если по воле мастера оно может трубить, стонать, чокать, трещать, петь десятками несхожих птичьих голосов так, что музыка нехоженого леса входит в тебя и остается навсегда.

Он увидит весенний перелет птиц тех давних лет нетронутой природы, когда, по выражению его дядьки Евсеича, «всякая птица валом валит без перемежки», и потом так опишет это исчезающее в наши дни чудо: «В самом деле, то происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить себе нельзя, не видавши... Река выступила из берегов... слилась с озером грачёвой рощи. Все берега полоев были усыпаны всякого рода дичью; множество уток плавало по воде между верхушками затопленных кустов, а между тем беспрестанно проносились большие и малые стаи разной прилетной птицы: одни летели высоко, не останавливаясь, а другие — низко, часто опускаясь на землю; одни стаи садились, другие поднимались, третьи перелетывали с места на место: крик, писк, свист наполняли воздух. Не зная, какая это летит или ходит птица, какое ее достоинство, какая из них пищит или свистит, — я был поражен, обезумлен таким зрелищем».

Только то, что с силой потока ворвалось в тебя, перевернуло в тебе все, обезумлило, — сохранится и, может быть, вобрав частицу твоей души, когда-нибудь воплотится в творчестве. Мальчик был обезумлен природой.

... Во времена детства Аксакова в русской литературе еще преобладали цари, царедворцы и победоносные военачальники. Они были героями «Россияды» Михаила Хераскова, воспевающей покорение Грозным Казанского царства, трагедий Александра Сумарокова и множества других сочинений.

Пушкин и Гоголь продолжили и завершили движение к обычной жизни, к обычному человеку, которое начали предтечи их, великие русские писатели восемнадцатого века — Гавриил Романович Державин в лирических стихах, Денис Иванович Фонвизин своей сатирой, Александр Николаевич Радищев горьким и страстным обличением несправедливости современного ему общества.

Они — Пушкин и Гоголь — как бы застроили тогда несколько пустынную литературную Россию обычными городами и селами, от солнечного села Диканьки до села Горюхина, которое иначе и не назовешь, от губернского города N, куда въезжает на своей бричке Чичиков, до Петербурга с его Медным всадником.

И какими же удивительными оказались эти города и села! Пушкин и Гоголь заселили литературную Россию людьми из народа, говорящими не придворным, а обычным языком; туда вошли чернобородый, со сверкающими глазами Пугачев, и такой совсем неприметный, на взгляд иного даже ничтожный человек, как Акакий Акакиевич Башмачкин, вошел и Ноздрев, и несчастный Евгений, бросивший вызов медному кумиру и растоптанный им.

И когда они возникли в литературном мире, стало очевидно, что в судьбе Акакия Акакиевича Башмачкина, которому до ужаса не повезло с его новой шинелью, истинно трагического неизмеримо больше, чем во всех высоких трагедиях Сумарокова.

Пушкин и Гоголь избороздили Россию дорогами и проселками на всем необъятном протяжении страны — от «финских хладных скал до пламенной Колхиды». По сторонам раскинулись степи и леса. Дороги пересекли реки — и такие, что, по образному слову Гоголя, редкая птица долетит до середины течения.

На долю Аксакова выпало внести новую важную черту в реальную картину России, создаваемую литературой: заселить реки, степи, болота и леса рыбой, птицами, зверями.

Он и совершил это в «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии», в «Записках об уженье рыбы» и в очерке «Собирание бабочек». Он заселил литературную Россию всем, что порхает, летает, плывет по рекам, рыщет в лесах, одарил ее «аленьким цветочком» живой природы, по которому она так тосковала.

Он завершил этот труд, поселив в лесах, рядом с птицами и зверями, сказку с ее чудищами и красавицами.

Так, почти натуралист, он стал почти волшебником. Вернее сказать, не «почти», а особым натуралистом и особым волшебником. Он был не обычным, а особым натуралистом потому, что заселил землю не тем зверьем, какое изучает ученый, а преображенным взглядом поэта.

Вот болотный кулик, с желтовато-красноватым оперением, длинноногий, крик которого иногда странно похож на слова «веретен, веретен», отчего и произошло другое его имя — «большой веретенник». Обычный кулик, но послушайте, что рассказывает о нем Аксаков: «Едва только приближается охотник или проходит мимо места, занимаемого болотными куликами, как один или двое из них вылетают навстречу опасности... Болотный кулик бросается прямо на охотника, подлетает вплоть, трясется над его головой, вытянув ноги вперед, как будто упираясь ими в воздух... Самки и самцы, сидящие на яйцах, не слетают с них, пока опасность не дойдет до крайности. Охотник вступает в болото и, по мере того как он нечаянно приближается к какому-нибудь гнезду или притаившимся в траве детям, отец и мать с жалобным криком бросаются к нему ближе и ближе, вертятся над головой, будто падают на него».

Часто говорят: только вначале все интересно, в диковинку. А на самом деле чем дольше, чем внимательнее глядишь, тем больше удивительного проступает в окружающем, так что, в конечном счете, не остается ничего, что можно было бы по справедливости назвать обыкновенным.

Если уметь видеть...

Дикая утка села в прибрежных тростниках и засунула голову под крыло — спит. Красавец селезень поглядел-поглядел на подругу и тоже уснул. Но лишь только это произошло, утка стала крадучись пробираться подальше от селезня — тихонько, мелкими шажками. Она только притворилась спящей. Наступило время нести яйца и высиживать утят. Инстинкт продолжения рода и материнский инстинкт заставляет утку ускользать от себялюбивого, равнодушного к потомству селезня. Еще несколько секунд, и утка полетела — низко над озером, выглядывая безопасное место для гнезда.

День за днем она будет бессменно высиживать своих птенцов — голодная, перья да косточки, потерявшая всю свою красоту. И если близко подберется охотничья собака, утка-мать подлетит к ней, притворяясь раненой, вспорхнет из-под носа пса и так, рискуя жизнью, уведет врага от гнезда.

Часто люди говорят — «зверский поступок». Аксаков был одним из тех, кто показал, что, в сущности, звери почти никогда не совершают «зверских поступков» — им несвойственна бессмысленная кровожадность.

Он написал, как считается, одну-единственную сказку «Аленький цветочек», но сколько еще сказок благородства и самоотвержения подсмотрел он в природе и рассеял по своим сочинениям.

Он был особенным волшебником, потому что волшебники обычные если уж создают чудище, то злое, а в его чудище все время угадывается ясный и чистый человек; и в сказочном дремучем бору он видит ласковый, так им любимый русский лес.

... Зимой в Уфе к Сереже Аксакову стал ходить Матвей Васильевич, преподаватель народного училища, и учить его чистописанию. Чтобы Сереже было не так скучно, ему подыскали товарища, мальчика Андрюшу из соседской бедной семьи. По окончании уроков учитель ставил в тетрадях отметки: «посредственно», «не худо», «изрядно», «хорошо», «очень хорошо», «похвально».

И вот Сережа заметил, что, если даже они оба с Андрюшей писали одинаково неудачно, отметки ставились разные. Ему — «не худо», а Андрюше — «посредственно». А если прописи обоим удавались, Сергей получал отметку «очень хорошо» или «похвально», а Андрей — просто «хорошо». И так повторялось всякий раз; Сергей стал думать об этой странности и нашел только одну разгадку:

«Верно, учитель меня больше любит. И конечно, за то, что у меня оба глаза здоровы, а у бедного Андрюши один глаз выпучился от бельма и похож на какую-то белую пуговицу».

Первое смутное сознание неравенства и несправедливости осветило и одновременно тучей застлало душу мальчика. Это важнейший момент в жизни человека, а особенно одаренного писательским даром, потому что именно сознание несправедливости и желание сделать мир разумнее — едва ли не главная побудительная причина творчества.

Однажды Матвей Васильевич повел Сережу в народное училище. Тут учитель, прежде казавшийся добряком, странно изменился. Даже голос у него стал другим, с каким-то неприятным, угрожающим напевом.

Мальчик, вызванный к доске, не мог ответить урока.

— Не знаешь? На колени! — крикнул Матвей Васильевич.

По окончании урока трое сторожей, вооруженных пучками прутьев, принялись сечь мальчиков, стоявших за доской.

Об этом дне, запомнившемся навсегда, Аксаков писал впоследствии: «Слишком рано получил я это раздирающее впечатление и этот страшный урок! он возмутил ясную тишину моей души».

Но точно ли — «слишком рано»?! Душа воспитывается не одной любовью и красотой! Не сами «страшные уроки», а только равнодушие к ним смертельно опасны уму и таланту.

Мальчик рано увидел, что люди вокруг делятся на свободных и крепостных. Добрая бабушка может ударить дворовую девочку, чем-то ей не угодившую; добрая — да не всегда и не ко всем.

И свободные тоже делятся на таких, как он сам, его мать, отец, знакомые, и таких, как Андрюша; этих последних позволительно и выпороть, на них смотрят иначе, с ними говорят «другим» голосом. И дело вовсе не в том, что у Андрюши бельмо, похожее на белую пуговицу. Другое бельмо, клеймо, невидимое на первый взгляд, но которое непременно нужно понять, определяет Андрюшину судьбу.

Раз проснувшись, светлый и печальный интерес к народной жизни не угаснет; можно закрывать глаза на неправду — иные так и поступают, — но это все равно, что жить слепым и вместе с совестью похоронить свой дар.

От дворовых Сережа Аксаков услышит рассказы о своем незадолго до того убитом родиче, помещике-крепостнике Куроедове — изверге, который запарывал непокорных. Потом Аксаков напишет о нем, и этими правдивыми страницами внесет свою долю в понимание бесчеловечности рабства. А через много лет, при первых вестях о готовящемся освобождении крестьян он напишет стихотворное послание России, где есть такие строки:

С плеч твоих спадает бремя,

Докажи, что не рабой

Прожила ты рабства время.. .

Покажи нам, как оковы

Скинешь ты с могучих ног,

.. . Как пойдешь ты в путь свой новый,

Как шагнешь через порог...

В жизнь мальчика рано входят книги. Он жадно читает всё, что попадается ему.

Детские книги в те времена были редкостью; вперемежку с «Зерцалом добродетели», со сказками «Тысячи и одной ночи» и томиками «Детского чтения» мальчик читал распространенный тогда «Домашний лечебник» Бухана.

Чтение пробудило тягу к сочинительству. Обо всем, что он услышал или прочитал, по-своему пересочиняя, мальчик рассказывал сестренке.

Рассказывал ей о том, что в доме был пожар, а он выскочил из окошка с двумя детьми. При этом Сергей хватал сестриных кукол — они должны были изображать детей, спасаемых из пламени, — и, волнуясь, почти веря своей выдумке, играл в пожар; вместе с писательским в нем пробуждался артистический дар — долгие десятилетия эти два искусства боролись за его душу.

Он рассказывал сестре, что в саду дедушкиного дома — пещера, там обитает Змей Горыныч о семи головах; но он отрубит у змея все семь голов.

Сестричка пугалась; одну ночь она худо спала, просыпалась, плакала. Он жалел ее, но втайне гордился тем, что выдуманные им истории так волнуют. Он начинал предчувствовать «силу слов» — своих, рожденных собственным воображением.

Уже все главное для человека, или почти все, поселилось в его отзывчивой душе...

Вот ведь Пушкин так рано, еще в отрочестве, почувствовал неодолимую потребность не просто рассказывать, а писать, слагать стихи. Рифмы, строки хлынули на бумагу бурным потоком, и этот поток иссяк только со смертью. И другой великий современник Сергея Аксакова, Гоголь, юношей вошел в литературу «Вечерами на хуторе близ Диканьки».

Но может быть и иначе.

Бывает так, что человек после детства как бы разминется с самим собой и всю жизнь будет искать себя, свою судьбу. Счастье, если после многих испытаний он ее найдет.

Все уже с детства жило в Аксакове, но, чтобы вырваться на волю, пережитое должно быть воплощено в словах. Самая прекрасная картина, возникнув в воображении художника, никогда не станет существовать для других, если у художника нет красок. Слово — краски писателя. И, казалось бы, эти краски везде, слово звучит в воздухе, оно рядом, почти с самого рождения оно сопровождает тебя. Но попробуй настигни его, узнай его тайну, подчини своим замыслам.

Это было памятное время, когда в России окончательно складывался литературный язык. То, каким он утвердится, решало, сможет ли литература рассказывать не одно лишь приятное, но даже горькое и страшное, когда оно есть, — а только такая литература достойна имени народной.

И решало, ограничатся ли владения литературы светскими салонами, или она перехлестнет стены бальных залов и хлынет в просторы губернской, уездной и сельской России, чтобы там соединиться с давно уже существовавшей устной народной литературой — песенной, сказочной.

И надолго, даже навсегда, определяло судьбы русской сказки и ее творцов. Именно поэтому кажется необходимым прервать здесь повествование о жизни Аксакова, чтобы вспомнить о муках слова, переживавшихся Россией и ее писателями в годы, когда созревал талант замечательного сказочника. Судьбы языка и сказки неразделимы.

Всегда рядом.

|

| |

| |

| Lita | Дата: Четверг, 29.09.2011, 06:21 | Сообщение # 4 |

Друг

Группа: Администраторы

Сообщений: 9620

Награды: 179

Репутация: 195

Статус: Offline

| МУКИ СЛОВА

Споры шли о самом главном, и это придавало им яростную ожесточенность.

Писатель и государственный чиновник Александр Семенович Шишков, один из первых литературных учителей Аксакова, высмеивал поклонников изысканного «штиля», которые вместо «деревенским девкам навстречу идут цыганки» предпочтут написать «пестрые толпы сельских ореад сретаются с смуглыми ватагами пресмыкающихся фараонит».

Но издеваясь, и справедливо, над салонным языком, Шишков не хотел и торжества языка простонародного. Он писал: «Расинов язык не тот, которым все говорят, иначе всякий был бы Расин». Для предметов важных язык должен иметь «тысячи избранных слов, богатых разумом, звучных и совсем особых от тех, какими мы в простых разговорах объясняемся».

Как-то Аксаков посетил своего наставника. Шишков был уже стар, болен, плохо видел. В комнате находилась девушка необыкновенной красоты. Когда она вышла, хозяин вслед ей грустно сказал:

— Скверное, брат, положение: не могу различить прекрасной женщины от урода.

Хуже было то, что прекрасных слов, простых и естественных, от слов неживых Шишков тоже не умел с точностью отличать во всю свою жизнь. И это передавалось тем, кто верил в него.

В поисках языка не салонного и не простонародного, а достойного высокой поэзии Шишков и его предшественники и последователи с надеждой обратились к церковнославянскому; из-за этого глубокого пристрастия к славянской старине их стали называть славянофилами или славянороссами.

Церковнославянский язык, говорили они, истинный предтеча народного языка, родник, из которого живая речь берет начало. На севере принято вокруг родника ставить сруб; никто не живет в прохладном строении, лишь источник журчит, выбиваясь из камней. Церкви, по мнению славянороссов, хранят в неприкосновенности источники слова: войди, говорили они, и напейся. В народе слово разменялось на мелкую монету, истратилось на повседневные нужды, в салонах оно искажено чужеземными модами — только в храме, постоянно обращенное к предметам высоким, слово осталось прежним.

Но постепенно ученые выяснили и доказали, что церковнославянский — не отец русского народного языка, а, скорее, двоюродный брат его, очень изменившийся и что-то потерявший, по обстоятельствам судьбы, из прежней живой прелести. Когда после крещения Руси сотни проповедников хлынули в нашу страну со славянского юга, где христианство укоренилось раньше, главным образом из Болгарии, вместе с богословскими книгами они принесли родственный русскому южнославянский язык.

Он стал языком проповедей и обрядов, а кругом продолжала жить - стихия народной речи — древняя и бессмертная.

Народная речь менялась по мере движения истории, как человек от детства к отрочеству, к юности и зрелости, вбирала в себя большие и малые притоки. Но не грязнилась этим, а, напротив, становилась богаче, сохраняя древнюю основу.

Века монголо-татарского ига оставили в народной речи, как рубцы, слово «кнут», слово «палач», которое произошло от «пала» — нож.

Уже давно была уничтожена опричнина, умер царь Иван Грозный, но слово «опричник» — человек злой, беспощадный, не признающий никакого закона, — осталось.

Так в годы испытаний и в годы спокойного существования рос и растет живой русский язык: вечно, сотнями молодых побегов.

И церковнославянский не был неизменен, но он менялся по-другому.

Шишкову казалось, что слова живут за монастырскими стенами, как в заколдованных, спящих замках: слова-красавицы не стареют, слова-воины блещут золотыми доспехами. Стоит только пробудить и вывести в поэзию эту армию, и какие же звучные, «важные», высокие стихи сами собой польются из-под пера.

Но на самом деле все обстояло по-иному. Уйдя от солнца в подземелья и пещеры, кроты и летучие мыши в сотнях сменяющихся поколений теряют зрение: оно не нужно в темноте, а природа по-хозяйски отбрасывает лишнее. Нечто вроде частичного ослепления происходило и в церковнославянском языке. Ведь на этом языке бабушки не рассказывали внукам сказки, матери не пели колыбельные, влюбленные не искали в нем нежных слов. И получалось, что ласковые слова, которые раньше были в южнославянском, как во всяком живом языке, стали забываться, когда язык этот превратился в церковный. Язык — это уши, сердце и глаза народа, и вот глаза перестали видеть простую жизнь, а сердце откликаться на простые человеческие чувства.

Зато множились в нем слова торжественные, важные, пышные, которые гремели в богословских книгах. Талантливые проповедники вносили в этот язык слова, как бы сотканные из пурпура и золота; слова эти прекрасны, когда хочешь описать царские чертоги, величие богов, земных и небесных, пышные празднества, но они бессильны передать прелесть обыденной жизни.

Поэты, которые шли дорогой славянороссов, даже когда писали они на обычном русском языке, только несколько архаичном, обогащенном словами древними и вышедшими из обихода и словами славянскими, невольно подчинялись самому строю по-своему прекрасной и величественной музыки церковнославянского языка.

Она диктовала направление их творчества. Чуть ли не главным и самым любимым жанром у них становится ода, где основное вдохновляющее чувство — восторг, а основной тон — восхваление царей и знатных царедворцев.

На перекрестке трех дорог, как богатырь в былинах, стояла литература. Направо пойдешь, и о тебе будут говорить в свете, будут тебя читать вечерами воспитанные люди, чтобы с приятностью уснуть. Путь гладкий, заманчивый, но если у писателя истинный талант, вспомнятся ему строгие слова Пушкина о том, что Мильтон и Данте писали не для благосклонной улыбки прекрасного пола.

И даже против воли, может быть, больно уколет сердце мысль, которую так гордо и мужественно выразил поэт Яков Петрович Полонский :

Писатель — если только он

Волна, а океан — Россия,

Не может быть не возмущен,

Когда возмущена стихия.

Писатель, если только он

Есть нерв великого народа,

Не может быть не поражен,

Когда поражена свобода.

И лишь только эта мысль, это властное чувство возникнет в человеке, он непременно свернет с паркетно-гладкого пути на непроезжую, ухабистую дорогу, которая, по выражению Гоголя, пишет «чушь и дичь» между нищими деревеньками и помещичьими усадьбами.

Выберешь вторую дорогу — одическую — и завоюешь расположение уже не одних милых женщин, а вельмож.

Дорога эта высокая, по горным пикам; от одной исторической победы к другой понесет тебя птица поэзии, останавливаясь, чтобы поклевать корма в царских хоромах. Но не открывай глаз и не гляди вниз. Бросишь ненароком взгляд и далеко-далеко внизу в тумане увидишь обычную жизнь, вспомнишь, что сам ты тоже рожден обыкновенной матерью, и такая тоска по близким хлынет в тебя, что возьмешь и прыгнешь со спины царственной птицы, плавно парящей чуть пониже солнца, но много выше утонувших в снегу деревенек. Прыгнешь — не рассуждая, не давая себе времени поразмыслить — и разобьешься; насмерть, может быть. Или, плотнее закрыв глаза, подавишь непрошенную тоску, и если оглянешься, то только опускаясь у новой царственной вершины.

Но есть еще третий путь — писать языком, созданным народом, совсем не думая, чье расположение заслужишь.

Легко ли — не думать об этом!

В первой половине девятнадцатого века, когда созревал талант Аксакова, как и во второй половине века восемнадцатого, русская литература проходила школу овладения языком. Она преодолевала тесные рамки поэзии Тредиаковского, где беспомощно, словно в клетке, билась живая мысль, семимильными шагами шла к Державину, а затем — к Пушкину, Лермонтову, Гоголю.

Трудна дорога познания народного языка. Надо было собрать пословицы, загадки, песни, сказки, созданные за долгие века.

Но прежде всего предстояло услышать и записать (и понять их глубинный смысл) слова, которые раньше звучали в устной речи по всей России, но не проникали в книжную литературу и не воспринимались слухом салонных писателей. И тут кажется совершенно необходимым, пусть хоть очень коротко, вспомнить научный подвиг Владимира Ивановича Даля, оказавшего такое огромное влияние и на Аксакова, и на всех других русских сказочников и собирателей сказок.

Всегда рядом.

|

| |

| |

| Lita | Дата: Четверг, 29.09.2011, 06:21 | Сообщение # 5 |

Друг

Группа: Администраторы

Сообщений: 9620

Награды: 179

Репутация: 195

Статус: Offline

| МУКИ СЛОВА (продолжение).

ВЛАДИМИР ДАЛЬ

Отец Владимира Даля, датчанин, известный в своей стране ученый книжник, отправился в Россию, приглашенный для работы в петербургских библиотеках. Легко вообразить, как во время долгой дороги этого талантливого, очень чуткого человека постепенно охватывало и чувство любви к неведомой для него стране, и сознание того, что тут, в нищих деревнях и городах, более необходим врач, чем библиограф. Он уезжает в Германию учиться новой профессии и возвращается в Россию уже как домой, на родину, врачом.

Сын унаследовал от отца избранную тем специальность. Но вместе с медициной он перенял и любовь к слову.

Владимир Даль путешествует по всей стране — от северной лесной и озерной Карелии, где старики помнят и поют древние руны, до берегов Черного моря, до Средней Азии. Он участвовал в Русско-турецкой войне, служил чиновником особых поручений в Оренбургском крае, «отходил» Хивинский поход, служил управляющим удельным ведомством в Нижнем Новгороде. Но на какой бы службе он ни состоял, главным в вечных разъездах, от юности и до смерти, оставалось собирание слов.

Как орнитолог никогда не забудет первую открытую им разновидность птиц и ботаник — первое неизвестное растение в своем гербарии, Владимир Даль не забыл, как в самый год окончания Морского корпуса восемнадцатилетним юношей записал первое «дикое», то есть прежде не известное ученым слово «замолаживает».

— Я убедился вскоре, — говорил он, — что мы русского языка не знаем, и не пропускал дня, чтобы не записать речь, слово, оборот на пополнение моих запасов.

Вслушаемся вместе с Далем в слово, с которого началась его работа собирания богатств русского языка: «Замолодить пиво, мед, приводить в винное брожение хмелем, навеселить», — объясняет Даль.

Но вот в Орловской, Тульской и других центральных губерниях бытует другое, на первый взгляд даже противоположное, понимание слова: «замолаживать» там — это пасмурнеть, заволакиваться тучами, клониться к ненастью.

В чем секрет такой многозначности? — пытается разгадать Даль.

Потом все слова, все шестьдесят тысяч собранных им «диких» слов, он будет воспринимать как тайны. И будет искать отгадки тайн в пословицах и поговорках, в сказках, где слово раскрывается в самом чистом своем значении.

«Замолаживает» — это не вообще ли к перемене погоды, от «молодик» — молодой месяц?» — думает он.

Может быть, «ненастное» значение усваивается словом от того, что бродящий мед теряет ведь прозрачность, бурлит, в нем, словно в непогодном небе, копятся буйные силы.

Собирание слов могло бы остаться только одним из видов коллекционирования, если бы не созрела к этому времени — особенно после Отечественной войны 1812 года — великая потребность в познании всех тайн языка.

«А как Пушкин ценил народную речь нашу, с каким жаром и усладой он к ней прислушивался, — вспоминал впоследствии Даль вечера, когда читал поэту свои записи. — Как одно только кипучее нетерпение заставляло его в то же время прерывать созерцания своим шумным взрывом одобрения и острых замечаний и сравнений...

Пушкин, по обыкновению своему, засыпал меня множеством отрывочных замечаний, которые все шли к делу, показывали глубокое чувство истины и выражали то, что, казалось, в каждом из нас на языке вертится, только что с языка не срывается. «Сказка сказкой, — говорил он, — а язык наш сам по себе; и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать? .. Надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке... Да нет, трудно, нельзя еще. А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не дается в руки, нет...»

Как-то во время Хивинского похода, трудного и несчастливого, пропал верблюд, навьюченный багажом Даля.

Люди, видевшие отчаяние Даля, сочувствовали ему, но в меру: имущество — дело наживное. Они не подозревали, что верблюд нес Чврев пески бесценный груз — записанные на листках бумаги слова, почти десятую часть словарного запаса, которым владела страна; большинство этих слов впервые должно было выйти в мир. В конце концов драгоценный груз отыскался.

Собирая слова, можно их сортировать согласно строгим законам грамматики, засушивать, как ботаники засушивают листья и цветы.

Даль сберег слова так, как он их услышал, в живой речи. Слова у него как бы дышат. Вот слово «конец» — сколько граней у него открыл народ! «Начало трудно, а конец мудрец», «Любовь — кольцо, а у кольца нет конца».

Или слово «лицо». «Не пригож лицом, да хорош умом», «Лицом в грязь не ударим», «С личика яичко, а внутри болтун», «Личиком беленек, да душой черненек».

К шестидесяти тысячам слов, которые были в первом словаре русского языка, изданном Академией наук, Даль прибавил еще шестьдесят тысяч, то есть удвоил запас слов. Умирая, он просил записать пять слов, которые кто-то произнес при нем; это было чуть ли не последнее его желание.

Но собрать слова — еще не значит научиться правильно и точно использовать их в литературной речи.

Великим писателям девятнадцатого века, прежде всего Пушкину и Гоголю, выпало на долю завершить многовековой труд создания литературного языка, способного выразить все, чем живет человек. Вот теперь писатель действительно становился волной в океане народной жизни, отзывающейся на каждое движение его — бурное ли или мирно-ласковое; он мог стать и грозной волной, которая сама зачинает бурю.

Язык вобрал в себя все лучшее, что накопила устная и литературная речь. В «Полтаве» Пушкин описывает Петра Великого на поле боя, где решалась судьба России: «... Лик его ужасен... Он весь, как божия гроза». Слово «лик» пришло из старославянского. Лик этот ужасен; но слово «ужасен» в стихе приобретает новый смысл — ужасен и прекрасен одновременно, ужасен для врага; стих как бы освещен ослепительными молниями, заревом битв, этой самой божьей грозой.

Николай Первый взял на себя обязанности цензора пушкинского творчества. Прочитав поэму «Медный всадник», царь сделал ряд замечаний: тут — переменить слово, там — выбросить несколько строк... В гениальной поэме Пушкина сталкиваются два героя: царь Петр, могучая держава, волю которой он воплощает, и Евгений — маленький чиновник, ничем не замечательный, мечтающий об одном: честно прожить свою жизнь с Парашей, нежно им любимой.

«Ничем не замечательный»? Это может показаться лишь на первый взгляд. Евгений прекрасен чистым и любящим сердцем, и пусть очень робким, беспомощным, но неистребимым, исчезающим только с самой жизнью неприятием бездушной силы.

На Евгения, захлестывая его, вместе с наводнением движется сама эта державная сила, Власть — «кумир на бронзовом коне».

Где прежде финский рыболов,

Печальный пасынок природы,

Один у низких берегов

Бросал в неведомые воды

Свой ветхий невод, ныне там.. .

Там Петр Великий создал новую столицу невиданной красоты, каменное наваждение. Каменное наваждение — потому что возник город на костях крепостных, согнанных со всех концов России. Он символ и воплощение державной воли, для которой жизнь маленького человека — ничто.

Евгению мнится, что его преследует «кумир на бронзовом коне», Петр — бронзовый, неуязвимый и беспощадный, чуждый жалости.

Николай Первый, в ряду других значительных сокращений и поправок, повелел заменить слово «кумир» каким-либо другим. Кажется, не такая трудная задача. Сколько слов, равнозначных тому, что выражено в фразе «кумир на бронзовом коне», имеет в запасе язык: памятник, изваяние, монумент... Но если вдуматься и вслушаться, нельзя не ощутить то, что часто говорил один из лучших знатоков русского языка Дмитрий Николаевич Ушаков: в сущности, в языке нет слова, в точности повторяющего смысл другого слова; каждый синоним вносит новый оттенок (другое освещение) в понятие.

«Памятник» прозвучит гордой вечностью, когда Пушкин напишет: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа». Памятник! Слово это вобрало в себя народную признательность. Монумент — кажется словом неодухотворенным. Изваяние — вызывает прежде всего представление о ваятеле. Само по себе оно не имеет характера — жестокого или доброго Гигант и Русский Великан — поправки, предложенные Василием Андреевичем Жуковским, совсем меняют тон и самый смысл поэмы.

А вот кумир...

Это слово произошло от финского корня и возникло еще в языческие времена. «Кумир» родствен древнерусскому «идолищу».

Это прежде всего предмет поклонения. То, перед чем падают ниц. Что языческим божеством царит над людьми и требует жертв. Что по своей нелюдской, надлюдской воле может уничтожить человека.

Нет, не памятник, и не изваяние, и не монумент, и не Русский Великан, а именно кумир на бронзовом коне встретился Евгению в страшную ночь после наводнения.

Убрать слово кумир значило тяжело ранить гениальное произведение, и Пушкин не мог этого сделать. Поэма так и не была опубликована при жизни поэта. Напечатан был только отрывок из введения.

Одно-единственное слово!

Ну, а если бы не было в русском языке этого слова — «кумир»? Что тогда?

Его не могло не быть.

Когда Менделеев создал Периодическую систему, он предсказал существование элементов, науке неизвестных. Словарный запас народа — это включающая сотни тысяч единиц таблица всех без исключения элементов нравственной и материальной жизни народа, весь его опыт, все его чувства. Нет ничего, что нельзя выразить — вылепить, нарисовать — словом. А когда какого-либо оттенка не хватает, его можно силой поэтического гения создать.

Страна и ее литература завершили формирование языка беспредельной силы и выразительности.

... Что же происходило в это время с Сергеем Аксаковым, с которым мы расстались, когда будущему писателю исполнилось восемь лет и он считал свою детскую жизнь оконченной?

Всегда рядом.

|

| |

| |

| Lita | Дата: Четверг, 29.09.2011, 06:22 | Сообщение # 6 |

Друг

Группа: Администраторы

Сообщений: 9620

Награды: 179

Репутация: 195

Статус: Offline

| ВСТРЕЧА С ГОГОЛЕМ

Аксаков только готовился вступить на поэтическое поприще, когда надолго был разлучен с настоящей литературой.

«Первая попавшаяся мне книга была «Кадм и Гармония», сочинение Хераскова, и его же «Полидор, сын Кадма и Гармонии», — в старости вспоминал Аксаков. — Тогда мне очень нравились эти книги, а напыщенный мерный язык стихотворной прозы казался мне совершенством».

Дядья, приехавшие в Уфу, гвардейские офицеры, оказались убежденными поклонниками воинственной ложноклассической поэзии. Сергей Аксаков шестилетним мальчиком декламировал восхищенным родичам страницы бесконечной «Россияды»:

Злодеи скоро бы вломиться в стан могли,

Когда б не прекратил сию кроваву сечу

Князь Курбский с Палецким, врагам текущи встречу.

Трудно представить себе, что эти строки могли волновать. Но ведь то было время торжества «эпической, инако героической пиимы». До чего же оно было сильно, это, по определению Белинского, «смешное и жалкое направление».

Как трудно было всей нашей литературе вырваться из-под его мертвящего влияния: что уж тут говорить о пылкой, но одинокой мальчишеской душе.

Может быть, беззащитность Сергея Аксакова перед одической поэзией определялась еще ранним его и таким страстным актерским увлечением. Как же это приятно слышать свой собственный голос, который звучит так, что ты почти не узнаёшь его.

Декламируя имена военачальников и царей, ты сам словно становишься в ряд с ними. Какое счастье видеть сияющими от первого публичного успеха глазами, как внимают тебе — не одна сестренка, которую ты пугал наивными сказками, а взрослые родичи и гости, столпившиеся в зальце...

Блистал конь бел под ним, как снег Атландских гор:

Стрела летяща — бег, свеча горяща — взор,

Дыханье — дым и огнь, грудь и копыта — камень,

На нем Малек-Адель, или сражений пламень, —

читал Сергей Аксаков выспренние вирши Николева.

Неживые слова и вычурные сравнения. Но воображение уносило маленького актера в другой мир, который тем и привлекателен, что он другой, а не обычный.

Кто не припомнит в своей жизни времени, когда хочется выдумать свой особый язык, почти гипнотически притягивают странно звучащие пышные титулы средневековых рыцарей и прозвища индейских воинов.

Обычно это бесследно проходит, как ветряная оспа. Но в пору юности Аксакова инфекция пышнословия поразила чуть ли не все образованное общество.

А потом пришла пора ученичества у Александра Семеновича Шишкова, сперва заочного, а после перешедшего в почтительную дружбу ученика с учителем.

Аксаков сразу принял во многом справедливую насмешливую критику Шишковым сентиментального «переводного» направления литературы и не заметил, что этот «певец народности» сам был на бесконечное расстояние отдален от народного языка. Он стал последователем Шишкова, потому что душа его была подготовлена к этому ранними литературными впечатлениями и уже укрепившимся актерством.

Теперь как художник он существовал словно в замке с аршинными каменными стенами, где окна высоко под потолком, да еще вместо стекол пыльные цветные витражи на исторические сюжеты. Надо взобраться на ходули, чтобы выглянуть наружу, но и тогда увидишь окружающее в багровых отблесках отгремевших сражений.

Конечно, Аксаков совсем не все время проводил в воображаемом замке. Он был хлебосольным московским барином, радостно встречающим гостей. Был охотником, исходившим башкирские и подмосковные леса и болота бессчетными зорями. Был страстным рыболовом, за долгие часы — а вместе получились бы месяцы и годы, — проведенные с удочкой на берегах рек, не упустившим ничего из того, что с глазу на глаз открывала ему природа; ни одна из этих мгновенных картин не повторяется.

Он был отзывчивым человеком, понимавшим крепостное горе страны; был заботливым мужем и отцом.